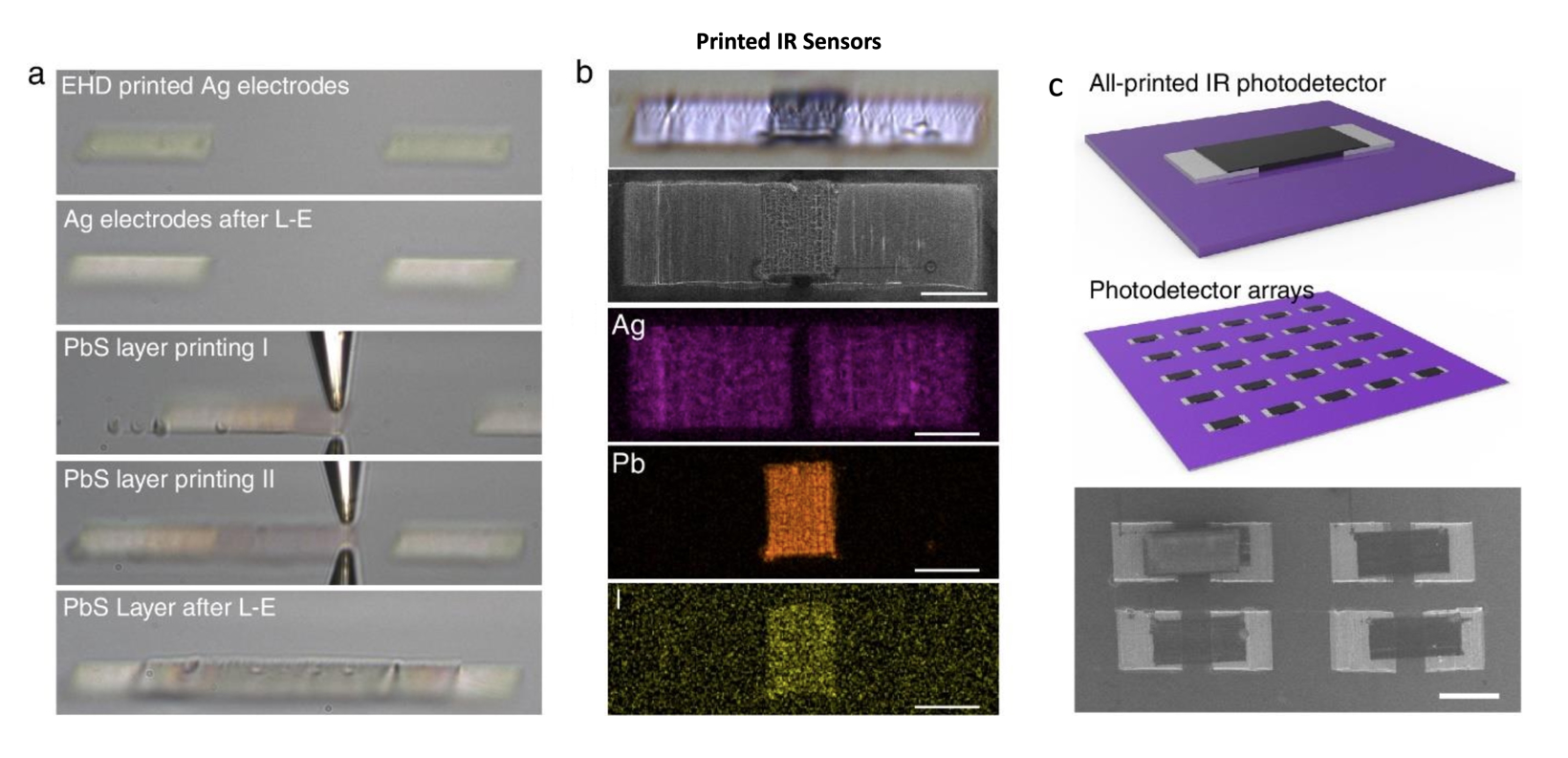

即使在黑暗中也能识别物体的“电子眼”技术取得了新的进展。红外传感器作为自动驾驶汽车激光雷达、智能手机3D人脸识别系统以及可穿戴医疗设备等设备的“视觉”组件,被视为下一代电子产品的关键部件。据外媒报道,韩国科学技术研究院(KAIST)的研究团队及其合作者开发出了世界上首个室温3D打印技术,可以制造任意形状和尺寸的微型红外传感器。

图片来源: KAIST

该研究团队由KAIST机械工程系Ji Tae Kim教授领导,与韩国高丽大学(Korea University)Soong Ju Oh教授和香港大学(University of Hong Kong)Tianshuo Zhao教授合作。该技术能够在室温下制造尺寸小于10微米(µm)的超小型红外传感器,并可根据需求定制形状和尺寸。

红外传感器将不可见的红外信号转换为电信号,是实现未来电子技术(例如机器人视觉)的关键组件。因此,小型化、轻量化和灵活的外形设计变得日益重要。

传统的半导体制造工艺虽然适用于大规模生产,但难以灵活适应快速变化的技术需求。此外,这些工艺需要高温处理,这限制了材料选择并消耗大量能源。

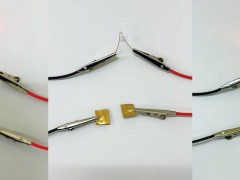

为了克服这些挑战,研究团队开发了一种超精密3D打印工艺,该工艺使用液态纳米晶体墨水形式的金属、半导体和绝缘体材料,并在单个打印平台上逐层堆叠。

这种方法能够在室温下直接制造红外传感器的核心部件,从而实现各种形状和尺寸的定制微型传感器。

尤其值得一提的是,研究人员通过应用“配体交换(ligand-exchange)”工艺,无需高温退火即可获得优异的电性能。在该工艺中,纳米颗粒表面的绝缘分子被导电分子取代。

最终,该团队成功制造出超小型红外传感器,其厚度小于人类头发丝的十分之一(小于10微米)。

Ji Tae Kim教授评论道:“所开发的3D打印技术不仅推进了红外传感器的微型化和轻量化设计,而且为创造以前难以想象的创新外形产品铺平了道路。此外,通过减少高温工艺带来的巨大能耗,该方法可以降低生产成本,实现环保制造,从而有助于红外传感器行业的可持续发展。”

该研究成果于2025年10月16日在线发表于期刊《Nature Communications》(Nature Communications),标题为“配体交换辅助打印胶体纳米晶体以实现全打印亚微米光电子器件(Ligand-exchange-assisted printing of colloidal nanocrystals to enable all-printed sub-micron optoelectronics)”。